お知らせ

小泉八雲が見た仏壇

2025年秋から始まったNHKの朝の連続ドラマ「ばけばけ」のヒロインは小泉八雲(ラフカディオ ハーン)の妻となった小泉せつさん。小泉八雲は明治23年(1890)に来日、40歳で松江の英語教師となりましたが、住み込みで働いたせつさんと惹かれ合い、結婚しました。

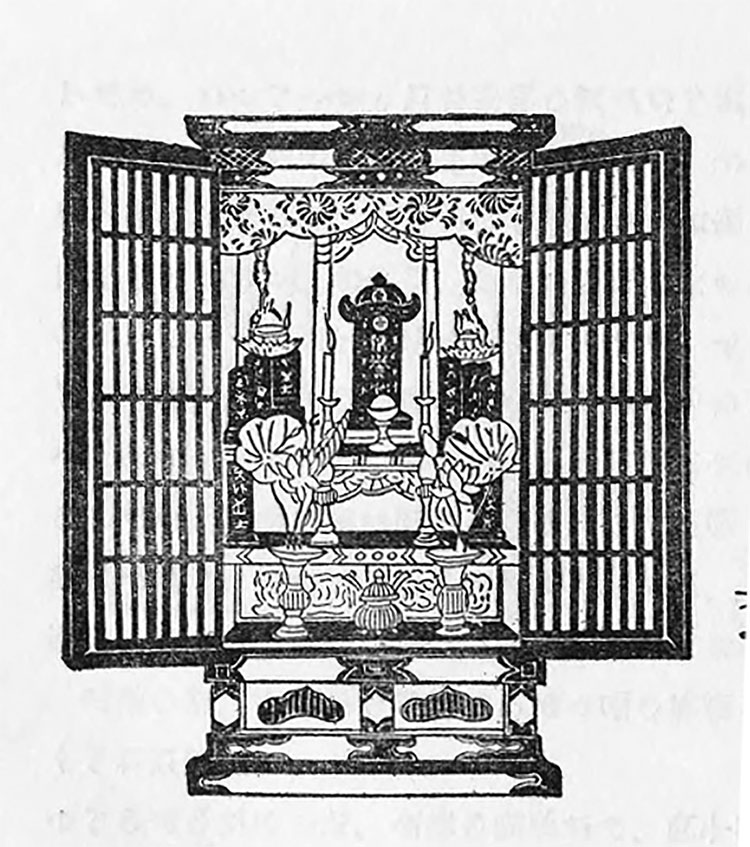

小泉八雲の様々な著作の中で、当時の日本文化評論として現代でも高い評価を得ているのが「知られぬ日本の思い出」(1894)です。この著作の中では小泉八雲は仏壇のことも取り上げられています。

仏事コーディネーター資格試験のテキストである「仏壇仏具ガイダンス」では「仏壇の歴史」の中で、小泉八雲が見た仏壇のことを「知られぬ日本の面影」から引用します。

■『知られぬ日本の面影』で語られる死者との関係性

『知られぬ日本の面影』では死者と子孫の関係性について次のように語られる。

「このように、極東の家庭における信仰では、死者は愛によって神にされるのである。そして、この心優しい死者崇拝の念が、やがては自分の身にもされるのだという予備知識によって、老年の自然の心さびしさを、をもって和らげてくれるに相違ない。日本では、西洋のように、死者をあんなに早く忘れてしまうことは、ぜったいにない。この国の人たちは、単純な信念によって、死者はいつまでもその愛する人たちのなかに住んでいる。もはやこの世におさらばを告げようとしている年老いた家長は、幾人かの愛らしい唇が、やがて夜ごと、家の仏壇の前で、自分の霊にささやいていることを承知しているのだ。まめやかな心が、苦しいときには自分に哀訴し、うれしいおりには自分に感謝するということを知っているのだ。やさしい手が自分の位牌の前に、清らかな果物や花などの供え物を供えてくれ、生前自分の好物だったおいしいご馳走を上げてくれ、客に出す香りのいい一椀の茶、琥珀色の一盞の酒を、神仏用の小さな茶碗や盃についでくれることを知っているのだ」

小泉八雲は、仏壇に生きる者と死にゆく者、そして死んだ者との関係性を見いだす。死者となった自分が仏壇に祀られることは、子孫との関係を家の中で、つまり現実の生活の中で継続することを意味する

「これまで見たこともないような、いろいろの変化が襲いつつある。そしてむかしの習慣はしだいに消え滅んで行きつつある。むかしの信仰は衰えつつある」

明治時代に著されたこの言葉は、現代の今も同様だ。

「知られぬ日本の思い出」は『日本瞥見記 上・下』(平井呈一訳、恒文社)からの引用となります。