お正月のシンボルとも言える鏡餅。お仏壇の中にも安置して、ご先祖様や亡き人にもお正月を、と考える方も多いと思います。仏壇のお祀りの中で鏡餅に関しての約束事は特になく、写真の通り、たくさんの方が鏡餅をお仏壇にもお供えしてます…続きを読む

- HOME

- 全宗協ブログ

全宗協ブログ

仏壇のお祀り(4) お正月の鏡餅(かがみもち)

仏壇のお祀り(3) お茶を供える 茶湯器(ちゃとうき・さとうき)

仏壇ではお茶を供えます。ただし浄土真宗では原則としてお茶を供えません。 お茶を供える仏具を「茶湯器(さとうき・ちゃとうき)」と呼びます。 お茶は煎茶、番茶などが一般的ですが、紅茶でも大丈夫です。  …続きを読む

仏壇の選び方(6) 畳の上に仏壇を安置する 仏間ではない畳のお部屋

仏間ではないけれども畳の上に仏壇を安置したという方、全く問題ありません。大丈夫です。畳の部屋に仏壇を安置される方はたくさんいらっしゃいますので、全宗協加盟の仏壇小売店までお問い合わせください。

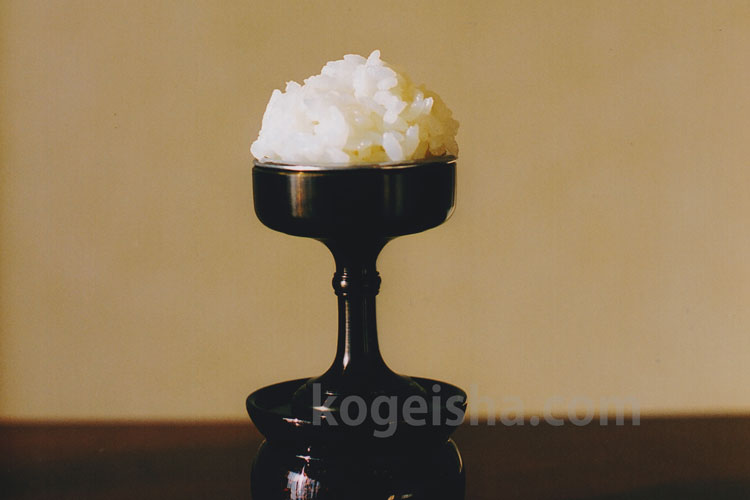

仏壇のお祀り(2) ご飯を供える 御仏飯(おぶっぱん)

お仏壇には炊きたてのご飯を供えます。このご飯のことを御仏飯(おぶっぱん)と呼び、御本尊やご先祖様にお供えします。御本尊の前、もちろん御位牌などの前など、幾つお供えしても大丈夫です。 ご飯を盛る仏具のことを仏飯器(ぶっぱん…続きを読む

仏壇の選び方(5) リビングに伝統型仏壇&神棚

伝統型仏壇をリビングや居間など、毎日の生活空間に安置される方はたくさんいらっしゃいます。元々、仏壇にはリビング(居間)に設ける仏壇、仏間に置かれる仏壇の二通りがあり、リビングに安置する仏壇は、伝統的な安置の方法になります…続きを読む

仏壇のおまつり(1) お供えする食事 霊供膳

仏壇をお祀りの中で大切なことが、ご飯のお供えです。 伝統的な仏壇でのご飯のお供えは霊供膳(れいくぜん・りょうくぜん)と呼ばれるご飯を供える仏具が使われてきました。 霊供膳の食事はお肉やお魚のお料理がない精進(しょうじん)…続きを読む

仏壇の選び方(4) 椅子に座って手を合わせたいのです

仏壇は正座してお詣りするもの、と思っていらっしゃる方も多いと思いますが、椅子に座ってお詣りすることもできます。 最近では、仏壇の下の台に専用の椅子を内蔵した製品もたくさんあります。 仏壇の高さに合わせた椅子をご提案申し上…続きを読む

令和5年度全国研修会を京都で開催しました

10月5日、6日の両日、TKP京都四条駅前カンファレンスセンターで、令和5年度全国研修会が開催されました。 一日目は蟇田吉昭氏(大阪芸術大学客員教授)による基調講演の後、松本紹圭氏(光明寺僧侶・武蔵野大学客員教授)の講演…続きを読む

仏壇の選び方(3) 地袋の上に安置する仏壇

地袋とは「床面に接して設けられた高さの低い袋戸棚」のことで、この地袋の上に仏壇を安置することもあります。地域的に「半間の地袋」と呼ばれるスペースに仏壇を安置することが標準的な地域もあります。

仏壇の選び方(2) 家具などの上に置く仏壇③ 便利な仏壇専用台

小型の仏壇を新たに購入された際、仏壇を安置するための台を家具量販店でお求めになる方もいらっしゃいますが、 ぴったりと置くことのできる家具がない、ということで仏壇店に戻って来る方もたくさんいらっしゃいます。 全宗協に加盟す…続きを読む